Der «Multifunktionsplatz» an der Jestetter Sporthalle wird sehr gut angenommen. Es ist schön, dass dieses Angebot der Gemeinde von vielen Menschen genutzt wird.

Nach dem Bau der Sporthalle als Rasenfläche angelegt, hat das Areal aber zwischenzeitlich noch eine weitere Nutzung gehabt, nämlich als ein Teich, der als Feuchtbiotop unter anderem Amphibien Lebensraum und den Schülern naturkundliches Anschauungsmaterial in unmittelbarer Nähe der Schule geboten hat.

Die Geschichte des Teiches begann im Jahr 1983 als Schulprojekt. Nachdem der Aushub gemacht worden war, stampften Schüler unter der Leitung des Lehrers Fritz Hefner den Lehmboden, holten aus anderen Feuchtgebieten Schilf und pflanzten dieses ein. Auch Amphibienlaich wurde in den sich füllenden Teich gebracht. Natürlich war das alles eine sehr matschige Angelegenheit.

Das kleine Feuchtgebiet entwickelte sich in den Folgejahren recht gut. Viele Amphibien nutzten den Teich als Kinderstube.

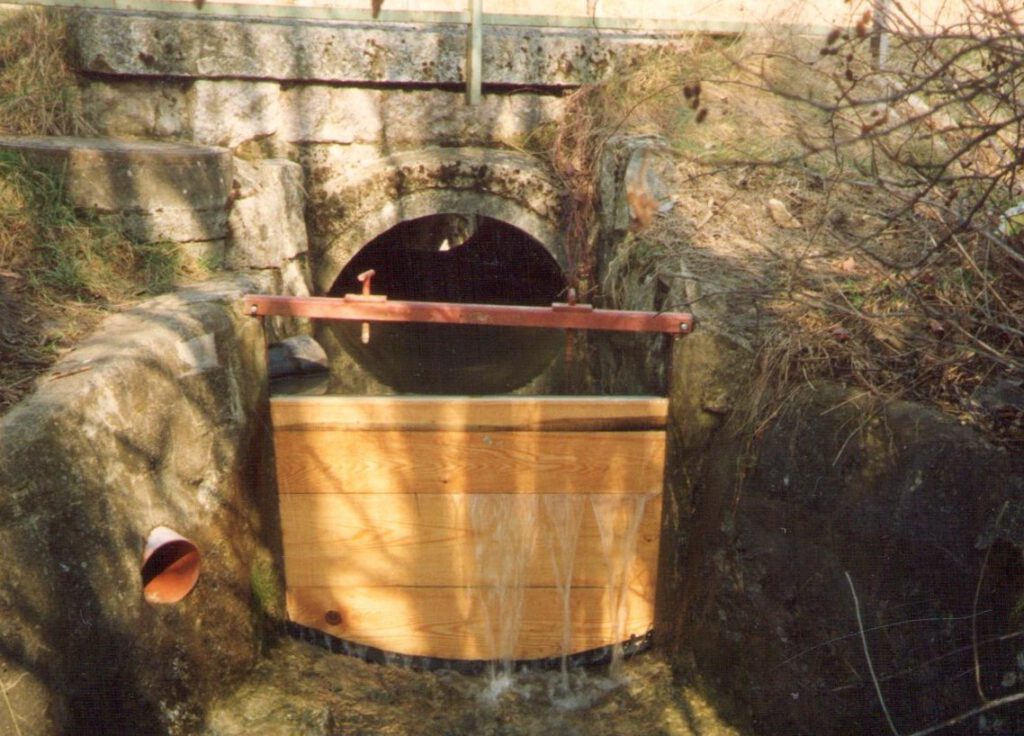

Das Wasser kam vom nahen Bach, der aber zuerst rund 60 cm gestaut werden musste, bevor der erste Tropfen Wasser durch die Röhre in den Teich fließen konnte. Dafür gab es Holzbretter, die in Führungsschienen gesteckt wurden; die Führungsschienen und der Einfluss sind noch die letzten Relikte des Teiches.

Da die Bretter aber nicht dicht gewesen sind, war es für mich bei trockenem Wetter immer eine große Herausforderung, den Teich gefüllt zu bekommen. Auch wenn das Projekt nach 1983 nicht mehr aktiv betrieben worden ist, bin ich noch einige Jahre immer wieder mit den Staubrettern zum Bach und habe gestaut. Mit vielen Tricks habe ich versucht, die Stauung möglichst dicht zu machen, damit das wenige Wasser des Baches ausgereicht hat. Auch das Anpressen der Staubretter hat da nicht unbedingt viel gebracht. Und da der Bach flach verläuft, war der Rückstau unter der Straße hindurch bis unter den Bahndamm; ein großes Volumen, das vom wenigen Wasser des Baches erst einmal gefüllt werden musste.

Der Teich und insbesondere die Frage nach der Wasseroberfläche bot mir auch die Gelegenheit, mein Wissen einzusetzen. Das Wasser fällt parabelförmig aus dem Füllrohr, damit kann man die Geschwindigkeit bestimmen; multipliziert mit dem Querschnitt des Wassers im Rohr erhält man das Volumen pro Zeiteinheit. Und wenn man dann den Wasserstand des sich füllenden Teiches an zwei Zeitpunkten bestimmt, kann man die Wasseroberfläche abschätzen. Ich bin damals auf etwa 120 Quadratmeter gekommen, was ziemlich genau den Angaben des Ortsbaumeisters entsprochen hat.

Auch Müll galt es einzusammeln. Pakete von Werbung, auch einmal ein Kanister Altöl, ein Altreifen und ein einäugiger Teddybär zählten zu den Fundobjekten; und den Bär habe ich heute noch.

Nach einigen Jahren kam eine solar betriebene Pumpe zum Einsatz, so dass das Stauen nicht mehr notwendig gewesen ist. Das war auch gut, denn bedingt durch Wehrdienst und Studium konnte ich mich nicht mehr so gut um den Teich kümmern.

Aber dass ich mich ehrenamtlich um den Teich gekümmert hatte, das hat dann wohl auch zu meiner Wahl in den Gemeinderat 1999 beigetragen. Mir wurde mehrfach gesagt, dass ich mich ja schon als Schüler für die Allgemeinheit eingesetzt hätte.

Das Ende des Teiches kam zu Beginn der 2000er Jahre. Von der Versicherung wurde die Gemeinde aufgefordert, entweder den Teich einzuzäunen oder zu verfüllen. Einzäunen war nicht wirklich eine Option, zu teuer bei zu wenig Nutzen für die Schule. Ziemlich neu im Gemeinderat musste ich also dem Verfüllen zustimmen. Und mit der Verfüllung endete die Geschichte des Teiches nach rund 20 Jahren.

Dr. Konrad Schlude